臨床現場においてよく遭遇する犬の病気の一つに膵炎があります。

・食欲がない

・元気がない

・嘔吐

・下痢

・うずくまって震えている

以上のような症状で動物病院を受診する子が多いです。

重症の場合は致死率が50%とも言われる怖い病気です。

今日は犬の膵炎についてお話していきます。

膵炎とは

名前の通り、簡単に言うと膵臓の炎症です。膵臓で炎症や壊死が起こります。

大きく急性膵炎と慢性膵炎に分けられます。

そもそも膵臓って何してるの?どこにあるの?

膵臓は胃の後ろから十二指腸に沿って存在している臓器です。

役割としては、消化酵素の分泌(外分泌)やインスリンなどホルモンの分泌(内分泌)を行っています。

膵臓はタンパク質、脂質、炭水化物の三大栄養素全てに対する消化酵素を分泌しています。

アミラーゼ、リパーゼ、トリプシンなどなど、多くの消化酵素が膵液には含まれています。

ここで不思議に思う方もいるかもしれません。

消化酵素を分泌している細胞自身はその消化酵素で消化されないの?

ここは上手いことできていて、酵素源(前駆体)の状態で消化管へ分泌し、消化管の中で活性化されて食物を消化するようになっています。

細かいのでここは無視していただいてかまわないのですが、タンパク分解酵素のひとつであるトリプシンの例を挙げておきます。

トリプシンは元々トリプシノーゲンという前駆体で消化管内へ分泌され、そこでエンテロキナーゼにより活性化されてトリプシンになります。

次いでトリプシンがトリプシノーゲンや他の酵素源を活性化する因子となります。

また、膵臓内ではトリプシン抑制物質の存在により、トリプシノーゲンが自然にトリプシンに変化してしまわないようになっています。

トリプシノーゲン(前駆体)

↓

↓ ←エンテロキナーゼ

↓

トリプシン(活性型)⇒タンパク質の消化を手伝う

消化酵素についてはものすごく奥深いので、話始めると膵炎の話に戻れなくなってしまいますので、このへんにしておきます。

簡単に言うと、膵炎になると消化液が外に漏れ出し、自分の膵臓や周囲の組織を溶かしてしまいます。何となく痛そうですよね。

膵炎の症状

・食欲不振

・元気消失

・嘔吐

・下痢

・流涎

・腹痛

・発熱

冒頭でも少し挙げましたが、以上のような症状が出ます。

特に食欲不振は高確率でみられます。

膵炎になると重症度にもよりますが、ほとんどの子がご飯を食べなくなります。

嘔吐などの消化器症状も多いです。

吐くまでいかなくても気持ち悪そうに口をくちゃくちゃしていたり、よだれが多くなることもあります。

下痢も見られることがありますが、下痢よりは嘔吐の方が多い印象です。

ひどくなると真っ黒な下痢便(血便)が出ることもあります。

お腹の痛みから動かずにずっとうずくまって寝ていたり、いつもなら喜んで散歩に行くのに行きたがらないなどの症状も多くみられます。

よく教科書や大学の講義なんかでは「祈りのポーズ」と言って床に這いつくばったような体勢でお尻だけ上げるポーズをとったりすると言うのですが、そこまで典型的な症状というほど高頻度には見かけないです。でも時々見られます。

膵炎の原因

原因についてはまだはっきりとわかっていませんが、膵臓の灌流障害や消化酵素の不適切な活性化などが生じ、膵臓に炎症や壊死が引き起こされると予想されています。

また、脂肪分が膵臓に刺激を与えることから、高脂肪食や高脂血症は犬の膵炎の原因になると考えられています。

確かにふだん飼い主さんからお話を聞いていても、膵炎の症状が出る直前に何か脂肪分の高い物を食べていることがよくあると感じます。

膵炎になりやすい危険因子としては以下のようなものがあります。

・高脂肪食

・肥満、高脂血症

・ストレス

・薬物

・他の疾患(糖尿病、甲状腺機能低下症、副腎皮質機能亢進症、消化管・胆道系疾患など)

・犬種

・中高齢以上

好発犬種にはミニチュアシュナウザー、テリア種、シェットランドシープドッグなどがいます。

これらの犬種は高脂血症にもなりやすいです。

ですが、他の犬種でも膵炎は起きます。

例えばミニチュアダックスフント、チワワ、トイプードルの膵炎によく遭遇しますが、これらは日本では飼っている人が多いので、そもそもの分母が多いため遭遇する機会が多いのかもしれません。

シェットランドシープドッグの症例には私はなかなか遭遇しない気がします。数が少ないからですかね。ボーダーコリーの症例はみたことがありますが。

年齢は若い子よりは中高齢に多いです。

急性膵炎を起こした子は再発が多いです。

食生活などを見直す必要があります。

放置していると急性膵炎から慢性膵炎に移行してしまいます。

膵炎の診断

血液検査や超音波検査などで診断します。

血液検査では一般に膵臓の項目としてアミラーゼやリパーゼを見ることがありますが、アミラーゼは犬猫では膵臓に対する特異性が低いため、現在はあまり用いられていません。

リパーゼはある程度診断価値があると考えられていますが、やはりこれも膵臓以外のリパーゼを検出してしまったりと特異度が問題になっています。

最近では膵特異的リパーゼ(PLI)の検査が病院内で簡単にできるようになっているので、膵炎を疑ったらこちらを利用することが多いです。

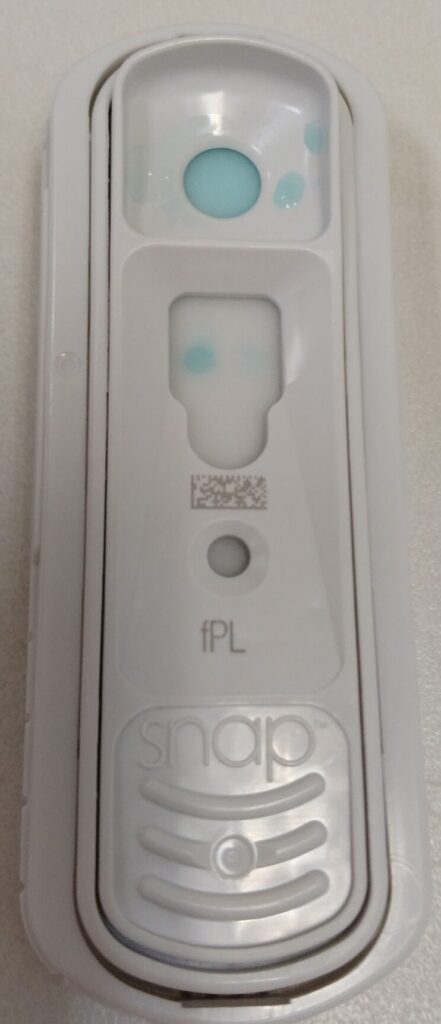

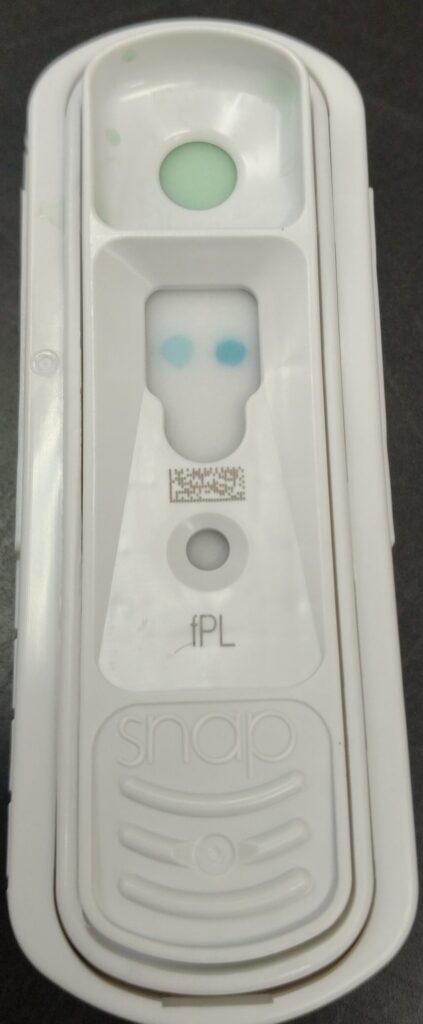

以下の写真はアイデックスラボラトリーズという会社から出ている猫の膵炎検査キットなのですが、犬も見た目は同じなので一応載せてみます。

↓これは膵炎陰性という結果

↓これは膵炎の可能性が高いという結果です

2枚の写真の違いがわかりますか?

水色の濃淡で判定しています。

左の丸の方がコントロールであり、右の丸が左よりも濃い色であるならば膵炎の可能性が高いという判定方法です。

血液だけで100%診断できるわけでもないので、臨床症状や血液検査、画像検査などを組み合わせ診断していきます。

膵炎の治療

症状の重さにもよりますが入院で治療する場合もあります。

入院しないとしても毎日通院が必要になると思います。

治療内容は基本的に対症療法です。

炎症には抗炎症薬、痛みには鎮痛薬、嘔吐があるなら制吐剤、膵臓の灌流状態を良くして組織の修復を促すために輸液(皮下点滴や静脈点滴)といった感じです。

膵炎から腎不全など多臓器不全に陥ってしまうことも珍しくないため、輸液はとても大事です。

抗菌剤を使用することもありますが、膵炎そのものを治すためというより、膵炎が原因となって細菌感染が起きることを防ぐために使うことが多いかなと思います。

抗炎症薬については、ステロイド性抗炎症薬(以下ステロイド)を使うこともありますが、近年、犬の急性膵炎治療薬としてブレンダZやブレンダという商品名の薬が発売されたので、使用している動物病院も多いのではないかと思います。

私もステロイドかブレンダのどちらかを使用しています。

ブレンダは使わないよりも使った方が回復が早くなると言われています。

同じ症例で比較できるわけではないので、ステロイドで治療する場合とすごく差を感じているかと言われるとよくわかりません。

ですが、ステロイドが使いにくい症例にはブレンダの選択肢があるのは良いことだと思いますし、ブレンダを使っていて特に副作用を感じたことは今のところないです。

ステロイドは副作用を心配される方がいるので、ステロイドかブレンダかどちらを使いたいか飼い主さんと相談するとブレンダを選択される飼い主さんはわりと多いです。

ブレンダの欠点としては、ステロイドに比べて金額が高いです。

膵炎のときの食事

数年前まで、犬が膵炎になると点滴をしながら「2~3日絶食絶飲で膵臓を休ませる」と言われてきました。

しかし3日間絶食すると体力が落ちてしまうこともあり、近年では食べて治す病気に考えが変わってきています。

食べさせて吐いてしまう場合は無理に食べさせないでください。

嘔吐止めを使いながら、少しずつ食べさせていきます。

食事は「低脂肪食」が推奨されています。

また、高タンパク食も膵液分泌の誘発ホルモンであるコレシストキニンの分泌を促進してしまうので、おすすめしません。

においが強すぎる物も嘔吐を誘発することがあるので気をつけてください。

手作りが得意な方は困らないかもしれませんが、何をあげればいいかわからないという方は市販の療法食を利用するのが楽だと思います。

最近は低脂肪の流動食も発売されており、自力で食べられない子には流動食をシリンジで吸って口に入れてあげると食べてくれたりします。

しかし、「うちの子は療法食を食べません」ということも多々あります。

ペットフード以外だったら何を与えていいですか?と質問を受けることが多いです。

膵炎になった子の飼い主さんから毎回質問される気がします。

膵炎になると食欲が落ちるので、ふだん好きだった物も食べないことは珍しくないです。

特にふだんから人の物を食べているわんちゃんはこのような時に療法食を食べないことが多いです。

ふだんから何でも食べれる子に育てておくと病気になった時食事に困らなくて助かります。

そう言っても仕方ないので、膵炎で療法食を食べない時は、白ごはん(おかゆ)やゆでたジャガイモとかどうですか?とお話したりしています。

他にもカッテージチーズは低脂肪です。

肉を与える場合は鶏のむね肉かササミが比較的いいと思います。皮は取り除いてください。

他にも、サツマイモ、ブロッコリー、ニンジン、リンゴなどもあまり問題無いかと思いますが、どんな食材でも与えすぎたりすると下痢したりするので注意です。

食事の温度は温かいと匂いで吐き気がすることがあるので、ある程度冷ましてから与える方が良いかもしれません。

一度膵炎になると、基本的には回復後も低脂肪食を推奨します。

白米やジャガイモは一時的には良いですが、ずっととなると栄養が足りませんので、ある程度回復したらなんとか低脂肪の療法食に移行できるといいと思います。

また、回復後も脂肪の多いおやつや食事は与えないようにしましょう。

ヨーグルトあげていいですか?とかよく聞かれるのですが、あまりおすすめしません。

その他、切りがないですが、牛乳、チーズ、牛肉、トロ、鮭、ジャーキーなどはおすすめしません。

食事に関しては皆さん結構苦労されています。

膵炎の食事のことだけで1回分の記事にしようかと思うくらいなので、またどこかでゆっくり書くかもしれません。

最後にふだん私がよく利用している療法食の例を挙げておきます。

動物病院で購入できたり、ドライフードであればサンプルを貰えたりすると思います。

かかりつけの獣医さんと相談してみてください。

療法食はインターネットで買うよりも近くの動物病院で買うか、動物病院から紹介してもらうメーカーの販売サイトから買った方が安いと思います。時々ネットの方が安いと思う物もありますが。

膵炎の子におすすめのフードを一部挙げておきます。

・ロイヤルカナン 消化器サポート低脂肪

・ロイヤルカナン 消化器サポート低脂肪小型犬用

・ロイヤルカナン 消化器サポート低脂肪缶

・ロイヤルカナン GI Lowfat リキッド

・ヒルズ i/d ローファット

・ヒルズ i/d ローファット缶

・ヒルズ i/d ローファットチキン&野菜入りシチュー缶

・ドクターズケア ストマックケア低脂肪

ロイヤルカナンの療法食は2024年10月1日以降は動物病院もしくは公式・認定オンラインストアでしか購入できないようになっていますのでご注意ください。

「ロイヤルカナンの療法食がお店で買えなくなります」

【PR】

コメント