先日紹介した①体重、②飲水量に続いて今回紹介したいのは尿です。

これもとても大切です。

尿トラブルで動物病院に来院する患者さんは結構多いです。

特に季節の変わり目は膀胱炎が増えるような気がしますし、若いうちから尿石に悩んでいる子もたくさん見かけます。

尿トラブルは時に緊急性があります。

例えば尿が出せない状態に陥ることがあるのですが、その場合は早く処置をしなければ亡くなってしまうことがあります。

そこで、日頃から正常を知っておき、異常が出たときには早めに気がつけるようにしておきましょう。

主なチェックポイントを紹介したいと思います。

尿の色

まずは尿の色を観察してみてください。

一般的に犬猫の正常尿は淡黄色~琥珀色です。

想像がつくと思いますが、飲水量や排尿回数にも左右されます。

人でも朝一番の尿が濃かったり、水分摂取が少ない時の尿が濃かったり、たくさん水分を摂った後は薄い色になったりすると思います。

特に猫は水分摂取量が少ない子が多く、正常でも濃いめであることが多いかもしれません。

明らかに血尿だったり、真っ黄色だったりすればおかしいことに気が付く飼い主さんも多いです。

しかし、微妙な変化だと気が付かないことの方が多いと思います。

健康なうちから家の子の尿の色を知っておくことで、濃くなった時や薄くなった時の変化に気が付けると、病気をいち早く発見できるかもしれません。

ペットシーツで排尿する場合はわざわざ尿を観察してなどと言わなくても毎日見ているので気が付きやすいでしょう。

犬の場合だと例えばアスファルトに排尿している場合は色がわかりにくいです。

猫では砂に吸収されてしまっていると色がわからないことがあります。

そういう場合は意識して尿の色を時々チェックしてみてください。

以下に尿の色から考えられるよくある疾患の一例を載せておきます。

重複する場合もあるので、どれかひとつにぴったり当てはまるとは限りません。

可能性の話ですので、参考まで。

・無色~無色に近い黄色

低比重尿の可能性。飲水量が多くないですか?

疾患例:腎不全、糖尿病、ホルモン疾患

・黄褐色

胆汁色素(ビリルビン)が尿中に出ていると濃い黄色になります。

極端な話だと黄疸が出ていると尿の色が真っ黄色になります。

ビタミン剤を服用した後は真っ黄色の尿が出ますが、それは正常です。

疾患例:肝疾患

・赤色~茶色

血尿や血色素尿(ヘモグロビン尿)の可能性

疾患例:腎疾患、膀胱炎、尿石症、タマネギ中毒などの溶血性疾患

・乳白色

尿中に膿が出ていると白っぽい尿が出ることがあります。

脂肪滴が出ている場合もあります。

膿というのは白血球の死骸ですので、炎症や細菌感染などが存在しているとそれを処理しようと白血球が大量に出てきている可能性があります。

疾患例:感染、前立腺疾患

排尿回数、排尿時の様子

排尿回数は多少個体差があるかもしれません。犬と猫ではライフスタイルも違うので別々にお話します。

●犬の場合

散歩の時にしか排尿しないのでいつも回数が決まっていたり、散歩中にマーキングするので自然と回数が多くなり、単なるマーキングなのか頻尿なのか区別がつかないということもあるかもしれません。

家の中でのみ排尿している場合は観察しやすいかもしれませんが、そういうパターンは多くないと思います。

犬の性格や生活環境によって様々だと思いますが、特に以下の様な行動が見られた場合は何かおかしいかもしれないと考えてください。

・いつも外でしか尿をしない子が我慢できずに家の中でお漏らしした

・屋内でペットシーツで排尿している子が何度もトイレに行くのに少量の尿しか出ていない

・尿が出た後も排尿姿勢がいつもより長い

・寝ている時に尿が漏れる

●猫の場合

猫の場合1日1回しか尿をしないという子も。

ふだん飼い主さんからお話を聞いている感じだと猫は1日2~3回くらい排尿するという子が多い印象です。

猫の場合は外に出ない限りはペットシーツのシミや砂の塊の個数でだいたい1日何回排尿しているかがわかりやすいかもしれません。

ですので、例えばふだんは1日2回しか尿をしないのに6回も7回も排尿していたら何かおかしい可能性があります。

他にも以下の様な行動が見られたら要注意です。

・何度もトイレに出入りしている

・トイレで排尿姿勢をとっているのに尿が出ていない/少ししか出ていない

・トイレ以外の場所で排尿した

・排尿時に大きな声で鳴いた

犬も猫も特に注意が必要なのは排尿姿勢でいるのに尿が出ていない時です。

これには2パターンあります。

①尿が出切っているのに、残尿感から排尿姿勢をとっている。

②膀胱に尿が溜まっている状態で、尿が出せなくなっている。

後者の場合は緊急性が高いです。

たとえ夜中でかかりつけの動物病院が閉まっていたとしても、夜間救急病院を探して行くべきかもしれません。

おしっこが出せない状態が続くと尿毒症になり、死んでしまいます。

我々獣医師は①と②の区別は腹部の触診で確認したり、お腹周りが大きくて触診困難な場合はエコーやレントゲンなどで確認します。

慣れていないと難しい場合もありますし、膀胱がパンパンの状態で膀胱を強く圧迫すると破裂してしまうこともあります。

破裂すると尿が腹腔内に漏れ出し、それはそれで緊急手術しないと亡くなってしまいます。

家で区別つけようとせず、動物病院へ連れて行って確認してもらう方が安全です。

メスの場合はオスよりも尿道が太めなので、尿道閉塞を起こしやすいのはオスです。

けれどメスもゼロではありません。

尿量

尿量は尿の色とも関係してきます。

尿量の異常に気が付くときはおそらく尿の色や排尿回数にも何か異常が出ているかもしれません。

顕著に尿量が増えている場合はペットシーツのシミの大きさ、猫砂の塊の大きさなどで気づくことも可能かもしれません。

ふだんと比べての違いがわかればOKでしょう。

もっと掘り下げて言うならば、犬で45ml/㎏/日、猫で40ml/㎏/日以上の尿量が認められる場合を多尿と言います。

家で測定するのは難しいかもしれません。

私自身実際に飼い主さんに測ってもらったことはないです。

尿量は飲水量の影響を受けるので、飲水量の把握も必要です。

ちなみに多尿から考えられる病気は色々ありますが、代表的なものとしては、腎不全、糖尿病、内分泌疾患などが挙げられます。

尿のにおい

尿のにおいは去勢している子と去勢していない子で違ったり、水分摂取量や食事内容でも違いが出るかもしれません。

大事なのはその子のいつもの尿のにおいを記憶しておき、いつもよりにおいが臭くないか、においが無臭ではないかなどをチェックしてください。

臭い場合、細菌感染を起こしていることがよくあります。

無臭の場合は腎不全を起こしていることもあります。

時々尿が甘いにおいがすると言う飼い主さんもいます。

甘いと言ってもお菓子みたいな甘いにおいがするわけではありませんが、調べてみると糖尿病のことがあります。

ですが糖尿病の場合は多飲多尿が顕著に現れるので、においよりも先に飲水量と尿量の多さからおかしいと感じると思います。

異物

尿中に異物が混じっていないか。

外で排尿してしまっていると気が付かないかもしれませんが、ペットシーツの場合は気が付きやすいです。

出てくる代表的な物としては、尿石、おりもの、血餅など。

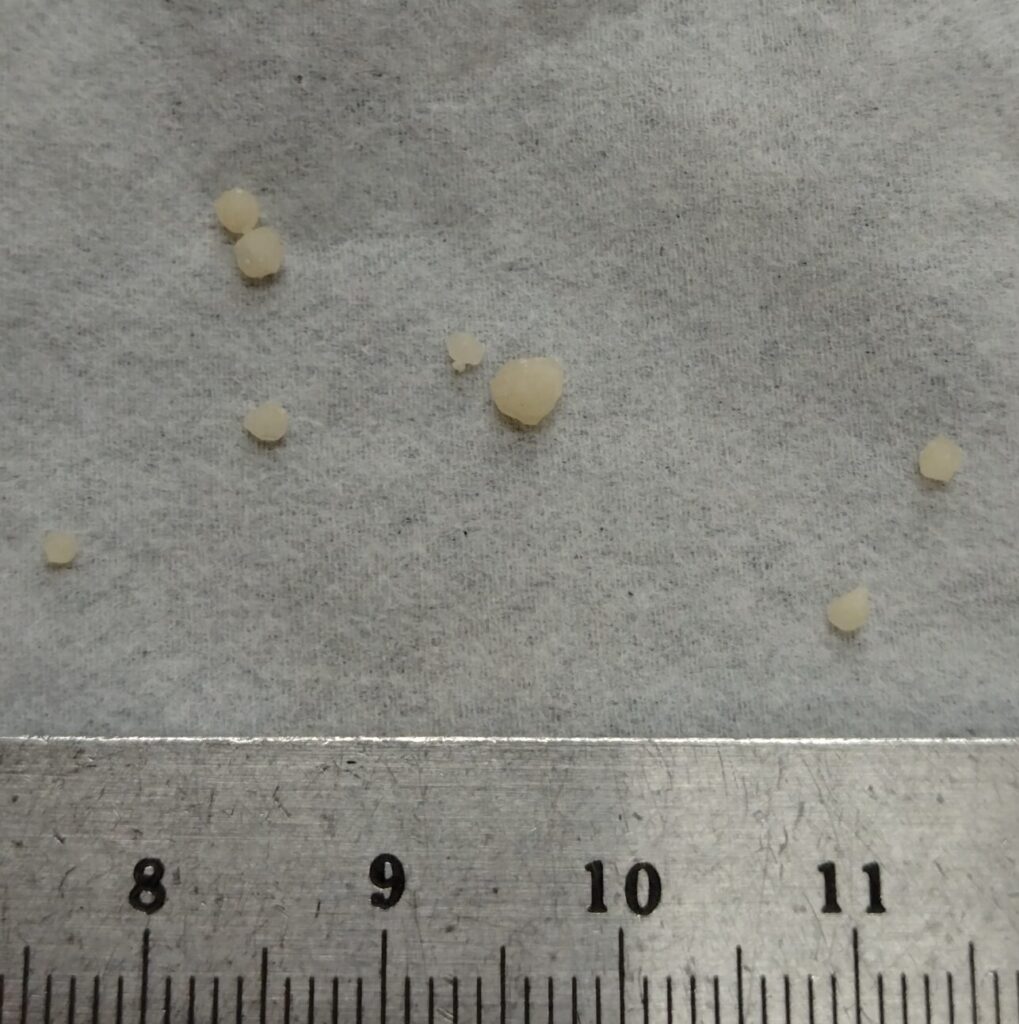

以下の写真は小型犬が排尿した時に出てきた尿石です。

尿のPH

ここまでは家で調べる必要は無いかなと思いますが、できない話ではないので紹介だけしておきます。

特に尿石持ちの子は定期的に尿のphを見ておきたいものです。

正常の尿phはだいたい6.5前後です。

細菌感染を起こすと細菌の影響でアルカリ側に傾くことがあります。

野菜を食べていてもアルカリ側に傾くことがあります。

Phがアルカリ側に傾いてしまうとストルバイトという石ができてしまうことがあります。

やはり過去に尿石トラブルを起こしている子では家でphをチェックしている飼い主さんがいます。

家で定期的に調べていていつもよりアルカリ側に傾いていておかしいからと来院することがあります。

調べてみるとストルバイトが見つかったり、細菌感染を起こしていたりします。

砂で排尿してしまう猫では測定が難しいかもしれませんが、液体の状態の尿とPh試験紙さえ用意できれば簡単にチェックできるので、極端にアルカリ側に傾いていないかだけでもチェックできるといいかもしれません。

ph8~9を示している場合は動物病院でも検査してもらうことをおすすめします。

お家で尿の簡単な確認ができる商品もあるので利用してみてもいいかもしれません。

【PR】

以上のような点を家で観察できればとても良いと思います。

もしも異常かもと思ったら、尿を液体の状態で動物病院に持ち込んで詳しく調べてもらってください。

(何かに吸収されてしまっている尿を持ち込んでもあまり検査はできませんのでご注意を!)

病気の早期発見に繋がるといいなと思います。

犬は比較的簡単に尿の採取ができるかなと思いますが、猫は砂を使用している子は特に採尿が難しいことがあります。

猫の採尿の仕方を書いた記事もあるので、よければ参考にどうぞ↓

コメント